martes, 23 de mayo de 2006

Soñar despierto

jueves, 18 de mayo de 2006

Paradoja

sábado, 6 de mayo de 2006

Historia de una escalera

En 'Historia de una escalera' vemos pasar las vidas de unos personajes unidos por un destino único: 'formar parte de una comunidad de vecinos' y por una condición social, que como en la picaresca española, llega a ser un tanto determinista.

Fernando es un soñador pero un vago. Un joven y guapo seductor enamorado de su vecina Carmina, pero que se casa con su otra vecina, Elvira, porque su padre tenía dinero y se suponía que iba a asegurar su ascenso social, lo cual nunca sucede. Carmina, al mismo tiempo, enamorada también de Fernando, decide quedarse soltera de por vida, pero al final cede ante las súplicas de Urbano, un obrero muy trabajador y de la misma condición humilde que Carmina. Fernando y Elvira ocupan una escala algo más alta, aunque en Fernando esto sólo sea por apariencia.

Lo que podría haber sido -el famoso posibilismo de Buero- no llega a ser y los hechos parecen volver a desencadenarse (como al final de la obra se aprecia) en los hijos respectivos de Fernando y Elvira.

El tiempo pasa para toda la comunidad de vecinos, el único cambio que sucede en sus vidas es el de la muerte, los casamientos y las descendencias, pero por lo demás todo parece seguir igual: la misma pobreza, las mismas riñas y enfrentamientos entre los vecinos, una realidad mediocre donde los personajes son víctimas de su propia mediocridad...

Los sueños de juventud de Urbano y Fernando se quedan en nada, la realidad es implacable -como la realidad político-social de la época- y la utopía se queda en eso: en utopía.

Al final de la obra los padres miran a sus hijos, se reconocen en ellos, y el espectador reconoce que es la misma historia la que se profetiza, una historia que nunca fue lo que se esperaba que hubiera sido, cuyo final -ahora en los hijos- queda abierto - y como el espectador puede suponer- amargamente abierto.

_______

FERNANDO: «¡Es que le tengo miedo al tiempo! Es lo que más me hace sufrir. Ver cómo pasan los días, y los años... sin que nada cambie. Ayer mismo éramos tú y yo dos críos que veníamos a fumar aquí, a escondidas, los primeros pitillos... ¡Y hace ya diez años! Hemos crecido sin darnos cuenta, subiendo y bajando la escalera»

De Historia de una escalera, A. B. Vallejo.

martes, 2 de mayo de 2006

El lenguaje humano: un valioso instrumento

La paleontología, en colaboración con la neurología y la lingüística, nos ha demostrado que el hombre moderno se distingue de otras especies de homínidos por su capacidad de habla. Esta capacidad, entre otras razones, se debe a que la laringe del hombre moderno ha ido descendiendo hasta posicionarse en la parte baja del cuello, permitiendo al hombre poder articular las palabras. En otras especies como los chimpancés o los gorilas su laringe está situada más arriba, algo que les permite respirar y beber al mismo tiempo. También los seres humanos, hasta aproximadamente los dos años, tienen esa cualidad, sumamente importante en el proceso de lactancia. Pero a medida que el niño crece, su laringe se va adaptando hasta servir como instrumente lingüístico repercutiendo en la otra cualidad mencionada y pudiendo atragantarse en el caso de querer beber y respirar al mismo tiempo.

Según el prestigioso paleontólogo Juan Luis Arsuaga este proceso se explicaría mediante la teoría de la selección natural de Darwin. El ser humano moderno, esto es, nuestra especie, ganó el terreno al homo neardental precisamente por haber adquirido esta capacidad, la del lenguaje, la cual sirvió para que el grupo pudiera comunicarse y, en consecuencia, organizarse mejor. Esto es solamente una hipótesis todavía sin verificar al cien por cien pero sin duda nos ofrece una visión clara de la importancia que el lenguaje tiene en el ser humano. El lenguaje, que solamente se justifica colectivamente, ha supuesto el mayor logro de nuestra especie. La diferencia del lenguaje humano con el lenguaje de otras especies radica en la atribución de una significación concreta al mismo, mientras que otras especies usan la interjección, la expresión emotiva, el lenguaje articulado señala y codifica significados, dándoles, por tanto, un sentido, una finalidad comunicativa.

No sabemos exactamente cuándo el ser humano se comunicó lingüísticamente con otros seres humanos, sabemos que se expresó simbólicamente de otras maneras como por ejemplo realizando pinturas en las cuevas. ¿Pero cuándo el homo sapiens habló por primera vez? Sin duda ese proceso está muy relacionado con el desarrollo del área de Broca y con la adaptación de la laringe facilitando el habla. Seguramente el hombre pasó de emitir quejidos, llantos, emociones, interjecciones, a las primeras palabras, a los primeros códigos de referencia sintáctico-semántica. Queda todavía mucho por investigar, es un tema apasionante que nos lleva a reflexionar acarca de la enorme importancia y trascendencia que tiene el uso de la palabra por el hombre, tan crucial como el uso de la piedra o del hierro. Es inquietante investigar qué ocurrió desde esas primeras interjecciones monosilábicas hasta los grandes poemas de nuestros escritores más modernos. Aquí la selección natural también conviene que la creatividad artística es una capacidad que se desarrolla adaptándose al medio y superándose con el paso del hombre por los siglos.

jueves, 27 de abril de 2006

La búsqueda de la verdad

Decía Nietzsche que nada es más necesario que la verdad y, con relación a ella, todo lo restante no tiene más que un valor de segundo orden. Ciertamente así es, nuestra vida se configura como una continua búsqueda de la verdad, aunque a veces no seamos conscientes de ello. ¿Qué sentido tendría la vida si tratásemos de ignorar lo esencial de las cosas?

En todo hay un misterio, una pregunta que necesita desvelarse. Vivimos para saber quiénes somos, para conocernos a nosotros mismos y conocer el mundo que nos rodea, lo físico y lo espiritual, la materia y su esencia.

Sin embargo ¡qué difícil alcanzar ese conocimiento! ¡qué difícil alcanzar la sabiduría cuando todo nos arrastra por un mar de dudas que no nos deja tiempo para nada, acaso para nadar y no ahogarnos en la aventura!

Para Aristóteles la única verdad es la realidad. Pero hemos llegado a este siglo XXI sin una perspectiva unánime acerca de la realidad, pues como escribió Campoamor : en este mundo traidor, no hay verdad ni mentira: todo es según el cristal con que se mira.

En conclusión, sólo nos queda la mirada y hemos de confiar en ella. Saber observar, saber contemplar, saber descubrir en las cosas su valor, aquello que las hace ser reales, aquello que las hace verdaderas ante nuestro intelecto, ante nuestra naturaleza cognoscible, ante nuestros ojos. Interesante tarea. Vital y poética.

Ineludible y esencial tarea para que no nos difuminemos de esta vida con las manos absolutamente vacías.

martes, 25 de abril de 2006

La casa de las creencias

A menudo el lenguaje se pregunta así mismo por su ser, aquel que le nombra continuamente. No sabemos cuándo el lenguaje comienza pero sí sabemos que su desaparición sería la consecuencia fatal de la extinción del ser humano. Somos lenguaje solamente. La filosofía se ha exigido plantearse tales particularidades propias del hombre no sin antes establecer una estrecha relación con la propia trascendencia del mismo. Así Heidegger nos revela que es en el lenguaje donde mora el hombre, por eso podemos afirmar que la producción de lenguaje es un hecho ontológico primario.

Jacques Lacan plantea -con gran originalidad- que nuestro inconsciente se estructura de manera similar al lenguaje, es decir, que también nuestro inconsciente es un lenguaje. Por tanto ya no nos vale sólo el hecho positivo o empírico puesto que el inconsciente no se puede observar, ¿verdad?, ¿o quizás sí pueda ser observable desde el lenguaje? Esto nos lleva a otra deducción: no todo lo observable es verdadero. Esta negación lleva implícita una afirmación: todo lo observable es ficción. Hemos deducido –desde la observación- que todo lo observable no es verdadero pues está sometido a múltiples puntos de vista, ya se lo aseguró Gustave Flaubert en una carta a Guy de Maupassant. El mismo movimiento literario designado ‘realismo’ se basa en la suposición de que nada es real, o mejor dicho, que la realidad está en los ojos de cada uno. Y llegamos a la misma conclusión: el único medio capaz de concretar esa realidad incalculable que desprende lo observable –lo que es y lo que está- es el lenguaje. Pitágoras, amigo del mago Zaratustra, instauró una escuela que se ocupó de las matemáticas –como sabemos- de manera determinante y otorgándole el valor de ciencia rigurosa, pero además vieron los discípulos de Pitágoras que los números podrían contener una revelación del mundo, que podrían estar dotados de una esencia mística y que tras ellos se escondía un simbolismo cosmológico. En definitiva, el ‘número’ según los pitagóricos podría estar dotado de ‘alma’. Aquí se encuentra la doble función del lenguaje: designa realidades y realiza ficciones.

lunes, 17 de abril de 2006

Cuba: ¿utopía comunista o cárcel ?

La gran revolución latinoamericana no pudo realizarse, el propio pueblo no estaba dispuesto a sacrificar lo poco que tenía en la búsqueda arriesgada de algo que era en principio una utopía y que, ahora lo sabemos, siempre lo fue.

Lo importante no es el nombre del sistema político, llámese comunismo, socialismo, liberalismo o confucianismo. Lo importante es que la sociedad no solamente se sienta libre sino que lo sea verdaderamente, con todos sus derechos y libertades, con su legítima dignidad de seres humanos y con sus obligaciones, por ejemplo, la de que ningún hombre tenga el poder de quitarle a otro su libertad sin que este no haya cometido crimen o falta alguna, salvo, en el caso de las personas asesinadas, presos, exiliados o disidentes cubanos, por ejemplo, la de no estar deacuerdo con la forma de gobierno de un señor llamado Fidel Castro.

Fidel Castro no es más que el sucesor de Fulgencio Batista y de tantos otros inmorales sátrapas. Un dictador que sucede a otro. Una dictadura, que como todas las dictaduras, están basadas en la ausencia de libertad del pueblo. En el sumo absolutismo del guía, 'duce' o 'comandante en jefe'. La palabra 'comunismo' es la gran mentira que pronuncia un asesino para maquillar la farsa que sostiene en su isla, la de un pueblo condenado al silencio. Una farsa a la que el mundo entero resta importancia porque el comunismo todavía es políticamente correcto, a pesar de Mao y de Stalin.

Esto es Cuba. Esto es Cuba ahora. Una mentira que tal vez en algún momento fue verdad, una esperanza fracasada. Un camino prometido mal trazado y que ya no tiene vuelta atrás.

La única esperanza reside en buscar otro camino donde se respete una de las pocas cosas que los seres humanos hemos de defender hasta la muerte: la libertad.

sábado, 15 de abril de 2006

Lo mejor de mí se lo debo a los libros

jueves, 13 de abril de 2006

¿Es Fernando Arrabal el último genio de nuestro tiempo?

Resulta irónico y maravilloso ver que, en estos tiempos de absoluta mediocridad, hay alguien que brilla con luz propia, desplegando inteligencia e ingenio allá por donde vaya. Persona y personaje, como Dalí, Fernando Arrabal representa una especie en extinción de hombre magnífico, casi iluminado por los dioses, que no cesa de sorprendernos con sus increíbles ideas y manifiestos pánicos. Arrabal nos habla de Cervantes, de Kierkegard, de Breton, de Wittgenstein, de Huellebeq, de Comte, de Platón, de las Musas, del Ajedrez, del Tiempo, del Semen, de Borges, de Todo.

Entristece pensar que ya no quedan personas así, que vivimos en un mundo gris donde los escritores apenas se expresan en público, pues lo hacen a través de sus agentes editoriales.

Con Arrabal hemos visto que la literatura se parece a una obra de teatro. Hemos comprendido que todo es juego, que el hombre es un ser trágico y cómico.

Arrabal interpreta un papel. Pero Arrabal es mucho más que un actor. Arrabal mueve las piezas de su tablero, su obra literaria (su obra de vida) y como el Dios de Borges que mueve al jugador y este la pieza, Arrabal hace que el Arrabal personaje interprete su papel con suma maestría en todo momento.

La mañana se me alegra cuando abro el periódico "El Mundo" y leo sus 'jaculatorias' y 'arrabalescos', sus espléndidas definiciones, su constante revisión del concepto 'pánico', etc. Y siempre algo se altera en mi mente al observar la fotografía que acompaña al texto, donde siempre veo una situación insólita, creativa y fascinante.

Decir Arrabal es decir creación (poiesis), es decir Arte Possurrealista y Posmoderno en estado puro, es decir 'logos' revelado e intuición. Arrabal me gusta y no me gusta. A veces lo admiro y otras me violenta. Su gesto, casi siempre sonriente, refleja una imagen enigmática, un no saber de qué se trata esa representación. Arrabal a veces desorienta, te deja perplejo y confuso y otras te engancha, como lo prohibido cuando se convierte en placer. Pero Arrabal, como los patafísicos, todavía no puede afirmar con rotundidad si apareció antes el huevo o la gallina, si fue antes Dios o Él mismo.

Hombre renacentista (cultiva casi todos los géneros literarios además de la pintura y el cine), hombre de ingenio (de genio), hombre filósofo, hombre de ciencia y de ángeles. Es un Don Quijote y un Sócrates, un ser especial que representa su tiempo pero que está fuera del mismo.

¿Qué no es Arrabal?, cabría preguntarse.

A Arrabal no hace falta leerle -como al Quijote- para conocerle. Además de mago de la palabra es un mago de la vida, un participante de un juego complejo -como el ajedrez- pero divertido al mismo tiempo, porque la inteligencia, de la que Arrabal puede presumir, es la que dirige nuestro camino y el hombre a fin de cuentas no hace si no otra cosa que seguirla de una manera inevitable, si acaso con fe y blasfémica reverencia. Arrabal ha dicho: Soy un escritor ‘de culto’: se me ataca de oídas, se me elogia a ciegas, se me plagia sin leerme.

Mi elogio de Arrabal es casi a ciegas, todavía no me he adentrado con profundidad en su obra, sólo tengo impresiones de unos cuantos libros y artículos suyos que he leído, de algunos cuadros que he admirado, de algunas películas que he gozado aunque fueran en francés y no me enterase de nada y de algunas coferencias a las que he asistido, poco más. Pero no hace falta mucho más para darse uno cuenta de que ese señor bajito y simpático desprende una brisa implacable de genialidad.

Arrabal es sobre todo un paradigma de nuestro tiempo. Su presencia nos lo justifica. Es un cosmos en sí mismo, una galaxia pensante. Y yo, pesimista genético, todavía creo, sin embargo, en el Arte de mi tiempo, porque soy contemporáneo de un ser superior llamado FERNANDO ARRABAL.

En fin, sólo me queda expresar mi agradecimiento a Arrabal por ser quien es y por haberlo sido siempre: Gratias agimus tibi propter magnam gloriam tuam.

El grito

Grita!!! Aunque el verso sea la misma inexistencia, aunque tu voz se asemeje a un encharcado

Grita!!! Porque eres dueño de tu grito. Vomita las palabras que has aprendido y que tu mismo

martes, 11 de abril de 2006

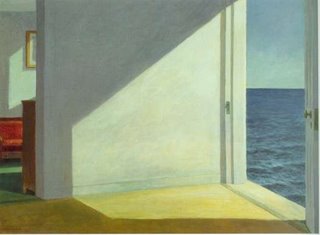

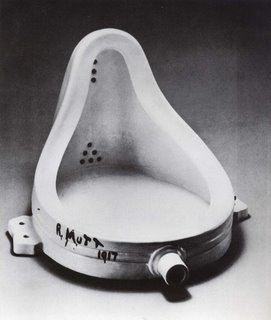

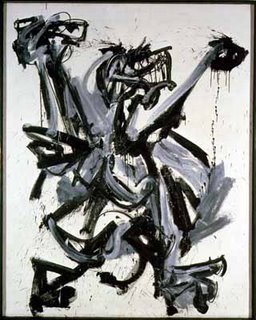

¿Esto es arte?

Yo sí creo que hubo un tiempo, las vanguardias, en que era necesario innovar, crear lo impensable, bucar por medio del ingenio cualquier forma para convertirla en obra artística y así dar un valor incuestinable al concepto de 'originalidad' tan importante a lo largo del siglo XX. Pero, a mi entender, con Duchamp tuvimos sufiente, ya quedó clara la tesis de que cualquier objeto es susceptible de convertirse en obra artística. ¿Y para qué soportar, por ejemplo, todos los años la gran estafa de esa feria o circo artístico llamado ARCO? ¿Para qué agotar una idea que si en un tiempo fue simpática e incluso genial ahora roza los límites de lo desagradable y manido? Tal vez porque los artistas de hoy en día pasan más tiempo en la Arcadia Feliz de su supuesta originalidad que desarrollando la técnica. Tal vez su egocentrismo les lleve a querer ser Dalí antes que Velázquez, sin tener en cuenta que Dalí -para ser Dalí- tuvo que admirar e imitar técnicamente y con ello renovar al genial Velázquez, soñando su pintura.

La verdad es que no lo sé. Yo respeto cualquier manifestación del hombre, aunque se base en mostrarnos una letrina, pero por favor, que no me digan que eso se llama arte, porque entonces no sólo me insultan a mí y a todos los que todavía tienen la ilusión de encontrar algo que merezca la pena en un museo, también insultan a Miguel Ángel, a Boticelli, a Leonardo y sobre todo a muchos jóvenes artistas de gran talento que no pueden colgar su obra en un museo porque en su lugar hay una letrina o un montón de cajas de madera desordenadas.

En fin, juzguen ustedes lo que es arte y lo que no es. Yo lo tengo muy claro, para mí arte es esto o esto, antes que esto o esto. Vale.

domingo, 9 de abril de 2006

Un lugar en el mundo: integración o inserción